2023年9月,带着“团结、服务、牺牲”的复旦精神,退休教师刘永涛响应《国家银龄教师行动计划》号召,跨越数千公里,从黄浦江畔奔赴澜沧江边,扎根云南省西双版纳州滇西应用技术大学傣医药学院,开启了他的边疆支教支研之路。支教两年来,他用学识浇灌求知心田,用热忱点亮教育之光,在傣乡校园书写着银发智慧助力边疆教育振兴的动人故事。

跨越山海:把讲台搬进边疆

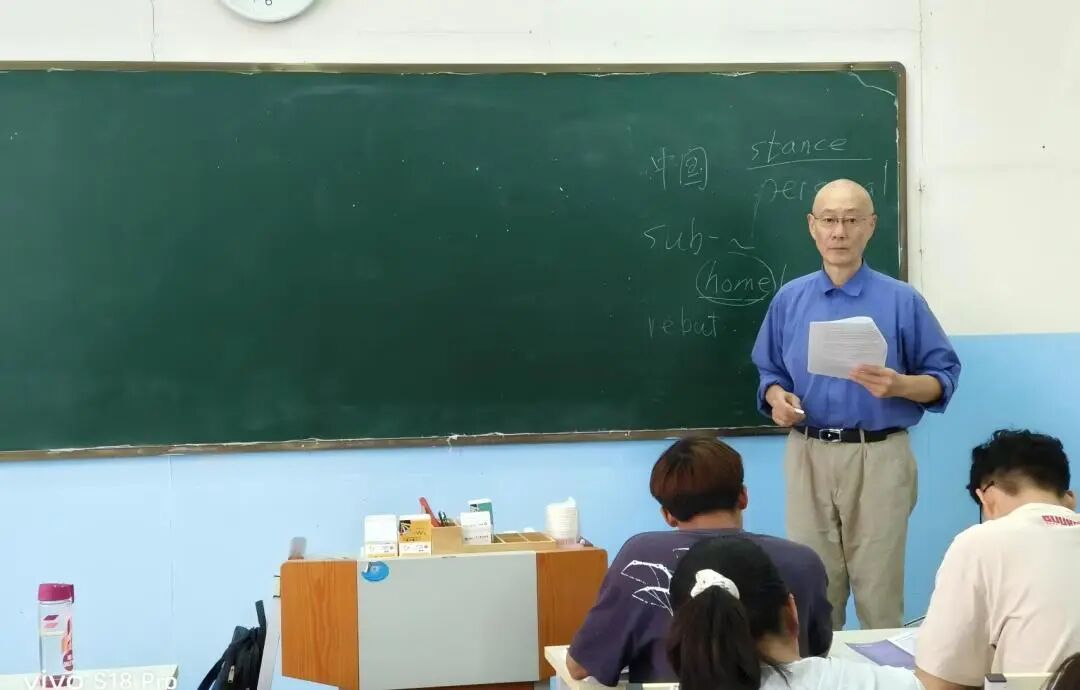

△刘永涛教授为学生讲授《大学英语》课程

初到西双版纳,湿热的气候、迥异的饮食让年过六旬的刘永涛有些不适,但看着学生们眼中对知识的渴望,他迅速调整状态。“只要能为学生们做点事,这点困难不算什么。” 他轻描淡写地说,转身便投入到教学准备中。

在傣医药学院,刘永涛身兼数职:既是本科公共必修课《大学外语》《形势与政策》的主讲教师,也是院系教学督导,深度参与教学质量监督与本科教学合格评估工作。每天清晨,他的身影总会准时出现在教学楼,备课笔记上密密麻麻的红笔标注,从知识点延伸到文化内涵,从教学策略到学情反馈;电脑里分类存档的,是为第二天课堂精心准备的拓展素材与互动设计。同事们说:“刘老师身上总有股劲儿,比年轻教师还拼。”

深耕课堂:用热爱点亮求知之路

△刘永涛教授在英语角活动上和同学们交流

“英语是认识世界的‘第三只眼睛’,透过这扇窗,你们能看见更广阔的天地。”在《大学外语》课堂上,刘永涛教授常对学生说的这句话,如灯塔般照亮了边疆学子的学习之路。

为了让英语学习从“枯燥背诵”变为“主动探索”,他成了学生口中的“资源库”:从夯实基础的语法、词汇书籍,到浸润人文的文学名著原文读本,再到兼顾趣味性与实用性的世界名著改编英文电影,他精心筛选的课外资料塞满了学生的U盘。2022级学生李晓媛说:“看电影时跟着角色练发音,读名著时感受语言的美,这样学英语一点都不费劲!”。在刘永涛教授的指导下,班级四六级通过率较往年实现大幅突破。

△刘永涛老师担任学院英语演讲比赛评委

课堂之外,刘永涛教授的 “教育战场”延伸到了英语角和演讲比赛现场。每周三傍晚,他总会准时出现在英语角,搬个小板凳和学生围坐在一起,从音标细节到语调起伏,逐字逐句纠正发音。“别怕说错,开口就是进步。”他总是笑着鼓励学生。在2025年学院“英韵新说 新语焕发”英语演讲大赛上,作为评委的他,不仅细致点评每位选手的表现,还在赛后单独留下参赛学生,逐句打磨演讲稿,“希望他们能带着这份自信,走向更大的舞台。”

铸魂育人:让理论浸润心灵

△刘永涛教授做“铸牢中华民族共同体意识”专题宣讲

刘永涛老师深耕国际问题研究领域多年,他将扎实的专业功底融入《形势与政策》课堂,把《形势与政策》课打造成了最受学生欢迎的 “爆款课”。

面对晦涩的地缘政治理论,他用“邻里相处”比喻国际关系准则;解析全球经济互动时,他结合当地橡胶产业出口案例讲透贸易规则。当地区冲突成为热点时,他会带着学生梳理历史脉络,引导大家思考“和平发展”的珍贵。“刘老师总能把大道理讲成小故事,听完课我才发现,原来世界局势和我们的生活离得这么近。”学生们在课后反馈中写道。

△刘永涛教授担任“云岭师生说”理论宣讲比赛评委

在思政教育的赛道上,刘永涛教授同样步履不停。他在思政课建设专题会上为改革创新建言献策,在“云岭师生说”“党的创新理论我来讲”等宣讲比赛中为师生精准点评。更难忘的是他的“铸牢中华民族共同体意识”专题宣讲:从西双版纳各民族共护雨林的故事,到边疆学子返乡创业的案例,他用鲜活事例阐释理念内涵,让师生们深刻理解“各民族要像石榴籽一样紧紧抱在一起”的深意。“听完宣讲,我更坚定了毕业后回家乡做傣医药传承的决心。”一位少数民族学生说。

传帮带教:为学科发展添砖加瓦

△刘永涛教授刘指导英语教研组青年教师

“青年教师是学校的未来,我得多搭把手。”刘永涛教授把数十年的教学科研经验毫无保留地“传”给青年教师。

英语教研组青年教师们申报课题时,刘永涛教授逐字逐句指导申报书修改,从选题方向到文献综述,甚至标点符号都仔细标注。在他的指导下,学院青年教师成功申报多项课题。

教研活动中,刘永涛教授分享“如何调动课堂氛围”“怎样设计分层作业”等实用技巧;课后备课时,他会主动询问青年教师的教学难点,一起打磨教案。“刘老师就像我们的‘定海神针’,有他在,我们搞教学、做科研心里特别踏实。”青年教师们说。

师生眼中的他:用心灵赢得心灵

“他用教育者的热忱做砖,以智慧为梁,为学生架起一座铺满知识土壤的桥。”青年教师曾兰云这样评价刘永涛教授。在她看来,刘老师课后亲力亲为批改作业、牺牲休息时间辅导口语的身影,是最动人的教育风景。

“用心灵赢得心灵,是教育的最高境界。刘永涛老师的课堂,便是这句话最生动的注脚。”学生李晓媛在日记中写道。从单词到家国,从课堂到远方,他的教育里,既有知识的厚度,更有心灵的温度。

如今,刘永涛教授依然坚守在边疆讲台。他说:“只要身体允许,我就想多陪学生们走一段路。” 这位银发教师用跨越山海的教育情怀,在滇西大地播撒希望的种子,让复旦精神在边疆绽放出别样光彩。